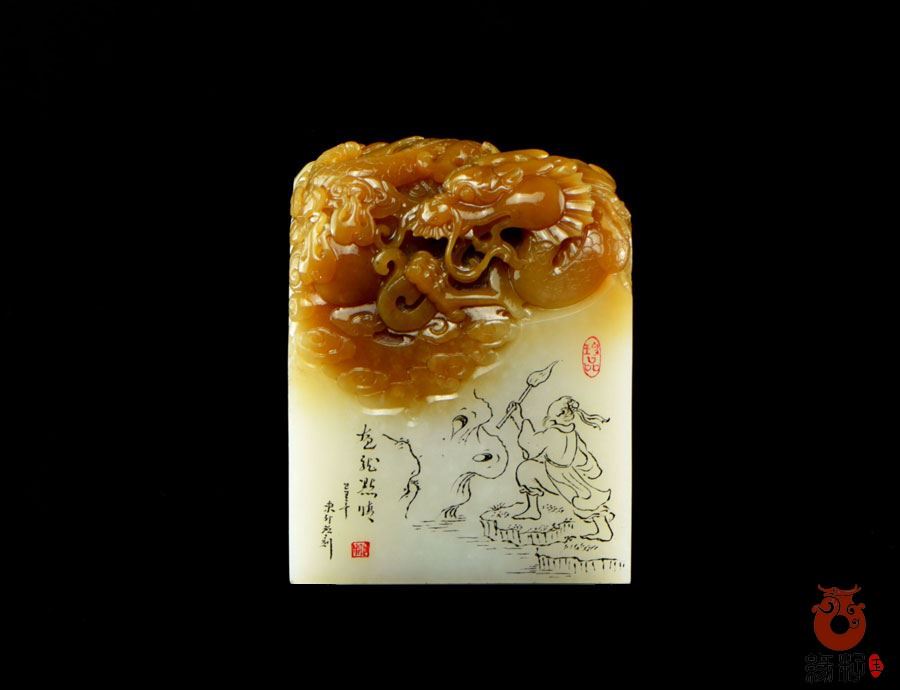

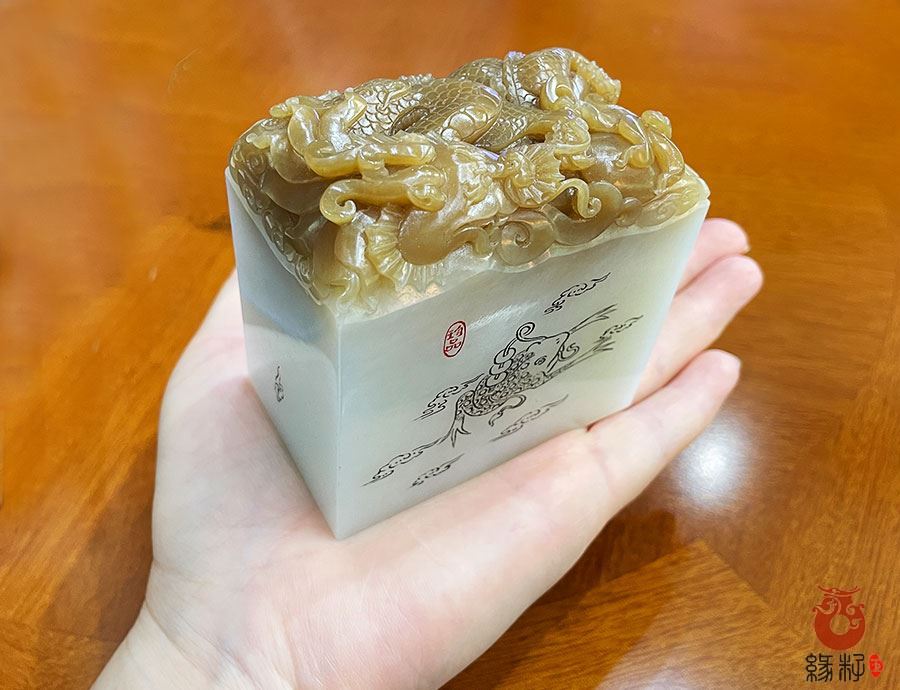

玉玺印章

玉雕印章是中国传统工艺与篆刻艺术的结合体,兼具实用价值与收藏意义。

玉雕印章以和田玉、蓝田玉等为原料,按颜色可分为白玉、碧玉、墨玉、青玉、黄玉等类别。古代多用于制作帝王玉玺,现代因开采技术进步逐渐普及。

玉雕印章的由来可追溯至战国时期,并在秦汉时期达到鼎盛。其发展历程与权力象征、身份认证及艺术演变密切相关。战国时期,印章已广泛用于货物交易凭证,但尚未形成统一的材质规范。秦朝统一后,规定皇帝印章独称“玺”(如“传国玉玺”),臣民则用“印”。这一制度延续至汉代,玉玺成为皇权象征,如皇后之玺(新疆和田玉雕刻,现藏于陕西历史博物馆)印证了这一历史。

印章篆刻工艺需根据用途选择篆文(如小篆),并反写到印石表面。雕刻工具包括刻刀、砂纸等,需掌握不同材质的雕刻技巧(如玉石需更精细的打磨)。完成后需检查字形、包浆等细节,赮品常在打磨工艺上暴露破绽。

古代玉印因材质珍贵、工艺考究而具有极高收藏价值。例如战汉时期的和田青玉印章,明清时期的帝王年号玉玺等均为重点收藏对象。现代则可通过高校校徽印章(如西北大学蓝田玉印章)感受文化传承。

汉代玉印以新疆和田玉为主,工艺达到较高水平,例如皇后之玺采用螭虎钮造型,体现了皇权至高无上的地位。元代后受铜官印影响,玉印逐渐向高钮薄身风格转变。

早期玉印主要用于政务(如官职凭证)、防伪(如书画题跋),后期演变为文人雅趣之物。例如唐代武则天因避讳将“玺”改为“宝”,形成“玺”“宝”并用的制度。

明清时期,文人参与篆刻艺术创作,推动玉雕印章从实用工具向艺术品转型。现代玉雕印章融合传统工艺与艺术审美,成为兼具实用性与收藏价值的文化符号。

玉雕印章的寓意丰富多元,核心象征权力与诚信,同时承载吉祥祝福、精神传承与文化认同,是中华传统文化中物质与精神价值的高度融合体。

玉雕印章自古被视为权威凭证,帝王玉玺代表至高权力,体现“君权神授”的意识形态。其“落印不悔”的特性象征诚信精神,强调言而有信、以诚立身的道德准则,成为个人或机构信誉的具象化表达。

玉雕印章常以瑞兽、纹饰传递美好愿景:瑞兽主题:如龙象征权威与腾达,貔貅寓意招财,麒麟代表祥瑞,蝙蝠与鹿组合谐音“福禄”,狮子则象征喜事连连。自然元素:梅、竹、松等“岁寒三友”象征高洁品格,寿桃与如意组合寓意福寿双全。

印章作为传家信物,承载家族期望与文人抱负,如“望子成龙”题材寄托对后代的期许。