中国的六种古玉礼器

一、玉琥(yù hǔ)

琥是以白虎的身份来礼西方;以虎符的身份来发兵。 商代妇好墓出土的圆雕和浮雕玉琥,都有孔,称为虎形玉佩,属于装饰品类,并不作为发兵或祷旱之用,也不是仪礼中使用的瑞玉。因此有人认为,表面刻虎纹的玉器应依器命名,前加“虎纹”二字;对于虎形玉器,有孔的可称虎形玉佩,无孔的可称为玉琥。

琥是以白虎的身份来礼西方;以虎符的身份来发兵。 商代妇好墓出土的圆雕和浮雕玉琥,都有孔,称为虎形玉佩,属于装饰品类,并不作为发兵或祷旱之用,也不是仪礼中使用的瑞玉。因此有人认为,表面刻虎纹的玉器应依器命名,前加“虎纹”二字;对于虎形玉器,有孔的可称虎形玉佩,无孔的可称为玉琥。

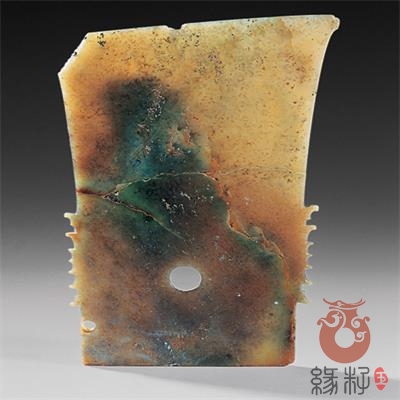

二、玉璋(yù zhāng)

玉璋和玉圭相似,呈扁平长方体状,一端斜刃(也有叉形刃),另一端有穿孔。玉璋的形状,东汉许慎在《说文解字》中说:"半圭为璋。"也就是说,玉璋是玉圭从上端尖锋处垂直切下来的一半,这种形式与出土遗物及古籍和古碑刻纹图中所称为"璋"者也是符合的。值得注意的是玉璋出土的地域范围在各种礼制性玉器中是最广泛的,以中原地区为中心,东起山东,北至陕北,西南达四川,南及香港、越南等地,都有这种样式的玉璋出土,但它在各地的用途是否完全相同,还需要进一步研究。

三、玉圭(yu guī)

玉圭,古玉器名。古代帝王、诸侯朝聘、祭祀、丧葬时所用的玉制礼器。为瑞信之物。长条形,上尖下方,也作"珪"。形制大小,因爵位及用途不同而异。《周礼·春官典瑞》有大圭、镇圭、桓圭、信圭、躬圭、谷璧、蒲璧、四圭、裸圭之别。周代墓中常有发现。

真正的玉圭见于商代,有两种形式,一种平首,圭身饰双钩弦纹,另一种尖首平端,近似后代的圭。周代玉圭,以尖首长条形为多,圭身素面,尺寸一般长1 5厘米至20厘米。战国时期出土的圭数量较多,其中很多是石制的。圭身宽窄大小不等,现今所见的均为光素。山西侯马盟誓遗址所出的盟书均书写于不规则的石圭上。汉代玉圭己从社会日常生活中消失,只有王公贵族为了显示其地位,才特别雕制了少量的玉圭。宋以后,历代都有不少仿制品。明代玉圭呈尖首平底状,有的器表满布浮雕的谷纹或蒲纹,有的阴刻出四山纹,寓意安定四方。

四 、玉璜(yù húang)

是一种礼器,按照《周礼》规定玄璜具有礼北方的功能,也就是说用黑色的玉璜祭祀北方之神。此外,玉璜也是一种佩饰,有的玉璜两端带穿孔,这样的玉璜可以穿系佩戴。而玉珩则主要是一种佩饰,尤其在周代玉珩更是成为组玉佩的一个重要的构件,起着承上启下、使组玉佩保持平衡的作用

五、玉琮(yù cóng)

是一种内圆外方筒型玉器,是古代人们用于祭祀神制做的一种礼器。距今约五千一百多年至新石器中晚期,玉琮在江浙一带的良渚文化、广东石峡文化、山西陶寺文化中大量出现,良渚文化的玉琮最发达,出土与传世的数量很多。造型最大、制作最精、纹饰最美的玉琮,有"玉琮王"之称是出自浙博的一个玉琮

六、玉璧(yù bì)

是一种圆板形、片状、中部有孔的玉器,上面刻有纹饰,纹饰随着时代不同而有变化。现在玉雕中常见的是云纹、螭纹、乳丁纹、兽面纹、花鸟纹、龙纹等。玉璧是中国玉器中出现最早并一直延续不断的品种,是很重要的瑞玉,战国至两汉是玉璧的鼎盛时期,花纹形式多变,饰纹种类极为丰富,使用范围大增,数量也属历代之冠。古玉中礼玉占有非常重要的位置。按照古人万物皆有灵性的观念,认为玉石--玉是山川的精华,上天恩赐的宝物,具有沟通天地鬼神的功能。成书于战国末期的《周礼》把壁、琮、圭、璋、琥、璜等玉器作为"六器"、"六瑞"。实际上玉礼器出现相当早。良渚文化中就出现大量玉琮、玉璧,数量之繁多,制作之精美,后来的历朝历代只能望其项背。

图片转载于全网 及www.baike.com。如有侵权请联系我们删除!联系邮箱:529295861@qq.com

发表评论共有0访客发表了评论

暂无评论,快来抢沙发吧!