古玉表面看似干老枯瘦,轻盘即可油润可鉴,这是“浆壳”的主要特征。“枯瘦”的玉器表面是附着一层很厚重的“浆壳”,盘几下唤醒浆壳,即可油润光泽,仿的古玉往往越盘越干,没有包浆的质感。

有些新手往往不懂古玉的玉性,上手一件古玉就要用沸水煮,开水烫,殊不知如此过水后古玉的老浆壳便会荡然无存,透闪石内部的化学键也随之崩裂,再好的古玉也会去灵性,如果再想盘的灵动油润光泽就很难了。

仿品随着失水作用的发生,矿物的晶格也开始破坏,同时引起物理性质的变化。导致矿物内部构造的连结力降低。沁色就会出现死斑不活的现象

玉之所以让中国人痴迷了八千多年而经久不衰,首先是其独特的温润贵气,是任何石头玻璃树脂玉粉都不可替代的。拿在手中把玩观赏一会,即使是外行也会感觉出玉和其它别的东西的显著区别。玉的美、玉的灵、玉的温润是无可替代的。“精光内涵,厚重不迁”,如果把玩半天总是感觉像石头、像玻璃、像树脂或者像玉粉压制的,恐怕就不是玉了。

古玉不一定有明显的沁色,古玉的价值跟有没有沁色或者什么种类的沁色其实关系不大。最重要的是玉的材质和雕工。两者可以说是互为表里,价值参半。大块美玉,肯定是皇家名工之作,是皇家祭天和摆设之用。

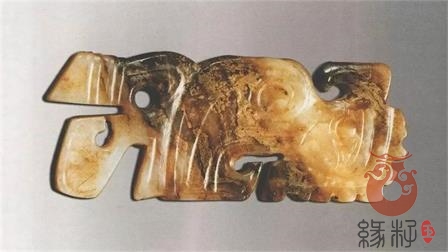

魏晋南北朝,碾玉技术大变,当时有坚洁的好玉,加上精雕细刻,无论是玉质还是雕工都大大好于唐宋元明清。隋唐以及五代之刀工,亦属圆浑,但杂而不纯,佳者极少。北宋之刀工,精神外露,极少古意,但是静雅中有文人之气。

玉熟,其实就是玉的质变和次生物的形成。一旦看见,就可断是旧玉。再结合工型料沁,可断出具体的年代。

古玉鉴定,我个人总结为分两步:

第一;先断新旧,没有久远的埋藏年份,玉体本身不会发生质的变化。判断古玉,玉的整体质变即玉熟是十分重要的依据之一。造假者制造部分沁色易,制造整体玉熟很难。

鉴玉高手,对生熟自然感悟至深。但对一般玩玉者来说,'生熟’的概念十分抽象。 '生熟’是一个理性认识的概念,应是'由感而悟’所致。不识生焉知熟?因此,识别真假古玉,先从一般的感性认识入手比较可靠。就是靠一些手眼能及的表象——型、工、沁、质、皮壳、包浆等,先辨真赝,再断年代,再别精珍。生与熟’'神与韵’有时'是能意会难言传的’。只有收藏者玩到一定程度,才能够慢慢体会,终有所悟,进而达到'看生熟,看神韵,一眼货’的境界。玉熟为断老之用,其实玉熟应该是和色变,玉缩之下的玉质内质变四者相结合一致贯通的,这样就可以排除老料新工,更加稳妥。

第二;再断年代,有玉熟,色变,玉缩,内质变的前提下,再看形制是否流畅,纹饰特点,做工符合哪一时期,最终断代。

图片转载于全网,如有侵权请联系删除!联系邮箱:529295861@qq.com

发表评论共有0访客发表了评论

暂无评论,快来抢沙发吧!